القصة الشاعرة من النص إلى الجنس

دراسة في نظرية الأدب

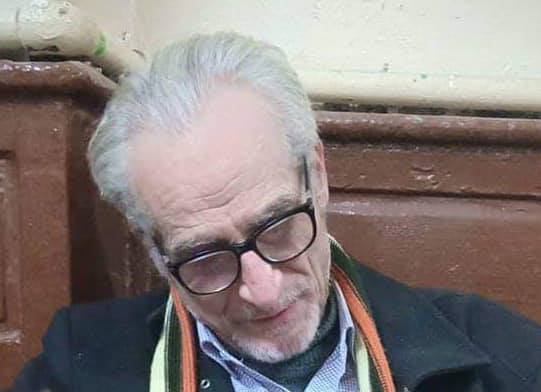

أ.د. محمد فكري الجزار

أستاذ النقد الأدبي الحديث بجامعة المنوفية

* متى أمكن التصرف بالواقع، فليس ثمة مجال للحديث عن أقدار لا مفر منها، كذلك العولمة Globalization ليست قدرا مقدورا، ومن ثَمَّ فبالإمكان التصرف بها لحساب هويتنا وخصوصياتها… صحيح أنها أفرزت ودعمت نمطا غير مسبوق من الاجتماع الإنساني العابر للخصوصيات هو النمط الرقمي بكل مخاطره، “فالوعي بأن العالم يصبح أصغر، والوعي بالاختلاف الثقافي ينحسر… لقد أخذ التحديث يتحرك كآلة ساحقة تمحو التنوع الثقافي والبيولوجي في طريقها”[[1]] وبالرغم من هذا، فبقدر ما يمثل ذلك من تهديد للهويات، يمثل من جهة نقيضة محفزا لابتكار دفاعات نوعية عنها وعن خصوصياتها من دون أن تنعزل عن الفضاء الإنساني محققة إعجاز الجمع بين النقيضين، أعني خصخصة العولمة، هذه الكلمة التي يجب اعتمادها مصطلحا في مواجهة هذه العولمة المتوحشة. ونظرا لظروف تاريخية عديدة تخص مجتمعاتنا العربية، فلا يمكن الزعم أننا خرجنا من المرحلة الكولونيالية، كما أن استقلالنا استقلال شكلي وجزئي، فلم تزل فلسطين محتلة واحتلالها يفرض اختلالات عديدة في النظام العربي وسلوكه، سواء مع شعوبه أو مع العالم. وهو الأمر الذي جعل”المقاومة” لكل من العولمة والكولونيالية، في الثقافة العربية، تتخطى مفهومها المادي، وتتسع باتجاه صور وأشكال متعددة الأصعدة، منها بل في طليعتها: الصعيد الأدبي؛ فدائما كان الإبداع الأدبي طليعة مقاومة تذويب الهويات، وكذلك طليعة تحديث خصوصيتها في الوقت نفسه؛ وذلك نظرا لحساسية الأدب الفائقة تجاه الواقع ومتغيراته من جهة، والاستجابة لضرورات اللحظة من جهة مكملة. وباعتبار القوى الاقتصادية العابرة للقارات والقائمة من وراء سيادة ذلك النمط وعولمته، فلم تعد المقاومة بالتحديث كافية؛ بل أصبح من ضرورات المقاومة بالإبداع استحداث أشكال جديدة تصل اللحظة بتاريخها وصلا بنيويا، وليس توفيقيا ولا تلفيقيا…

بينما كانت الهوية الرقمية- الأداة العولمية الأكثر امتيازا- تصيب أعرق الأجناس الأدبية القديمة بالسيولة تحت عناوين فارغة من المحتوى الأدبي مثل القصيدة الومضة والقصة القصيرة جدا (جدا)، تسنى للعبقرية العربية إنجاز جنس أدبي جديد، لا يشغل المساحة الفارقة بين الشعر والنثر (السرد) فحسب، وإنما يحفظ على الجنسين الأدبيين الأكبرين خصوصيتهما كذلك، هذا فضلا عن جمعه بين المتطلبات الرقمية من إيجاز وسرعة، وبين الهوية العربية في الأدب … لقد كشفت الهوية الرقمية للعصر المساحة الفارغة بين جنسي الشعر والسرد، وهي مساحة سمحت بكثير من الفوضى، بزعم الحداثة وما بعدها، في الجنسين المركزيين في الثقافة العربية، إذ كان لشيوع الحواسب الذكية والموبايلات الذكية والتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت من خلالها أن صارت الكتابة في متناول الجميع بلا استثناء ومن دون أية اعتبارات ثقافية أو إبداعية، ليس الكتابة وحسب بل نشر المكتوب كذلك وحضور متلقين (مصفقين) مدّعين لا يختلفون في شيء عن مدعي الإبداع. وكان من جراء هذا أن دخل إلى عالم الكتابة الأدبية ونقدها كذلك من لم يكن ليحلم بهذا أو ذاك قبل العصر الرقمي، وأصبح الأدب في خطر بالفعل… بيد أن آليات المجتمعات في المقاومة أكثر خفاء وفاعلية مما يُتوقع فهي لا يظهر منها إلا نتائجها وكأنها مفجأة، بينما هذه النتائج تمر بعدة أطوار من الظهور المراوغ، فإذا تجلت في طورها النهائي كانت حاسمة. وقد كانت نقطة ضعف الأدب، في هذه المقاومة، أن مسافة الاختلاف بين الشعر والنثر تم استثمارها بشكل يناقض التراث الأدبي للهوية العربية، فيما عرف بقصيدة النثر. وعلى كثرة ما كتب فيها فلم يعدُ أمرها التعبير عن ضرورة جسر مسافة الاختلاف بين فني الشعر والنثر. وبينما اقترحت ثقافة الآخر هذا الحل، كانت الآلية الخفية للمجتمع تقتضي استيعاب هذا الحل مؤقتا بوصفه طورا من الأطوار المراوغة للنتيجة الحاسمة. وظلت قصيدة النثر تطور حضور السرد (الممثل الأدبي للنثر الفني) في لغتها وبنيتها، ومن ثَمَّ ظلت ملامح الشعر تزداد شحوبا، وكأن كتابها اكتفوا بحضور مصطلح القصيدة جزءا من عنوانها الاصطلاحي عما يجب لها في النص. والسؤال الآن هو: هل قلصت قصيدة النثر المسافة بين الشعر والنثر/السرد، أو ملأتها؟ الإجابة قطعا: لا، فقد ظلت المسافة على ما هي عليه وكأنها علامة تشير إلى ضرورة استحداث جنس أدبي جديد يصل ما بين هذين الجنسين الأدبيين، ويشغل مساحة الاختلاف بينهما جماليا، وقد كانت القصة الشاعرة هذا الجنس الجديد القادر على شغل تلك المسافة، ووصل ما بين الجنسين الأدبيين العريقين كذلك، كما يبين الشكل التالي:

وإذن، بفضل الجنس الأدبي الجديد: “القصة الشاعرة”، وبناء على المخطط السابق[[2]] أمكن لنظرية الأجناس خصوصا ونظرية الأدب عموما، أن تحقق ثلاثة أمور لم تكن موجودة من قبل “القصة الشاعرة، هي:

- انتفاء مساحة الفراغ بين الأجناس الأدبية.

- تواصل الأجناس الأدبية، بشكل يؤسس لوجود مفاهيم جديدة في خطاب نظرية الأدب.

- انضباط التبادل التقني ما بين الأجناس الأدبية وبعضها بعضا.

غني عن الذكر أن ظهور جنس أدبي جديد بمثابة حتميات اجتماعية وإن بدا في ظاهره حدثا إبداعيا خالصا؛ فالحقيقة التي لا مراء فيها أن الممارسة الإبداعية بمطلق صفتها تعود في بعض من خفي أبعادها لحاجات نفس اجتماعية عامة استجدت فحركت الأديب الذي يمثل رأس الرمح في وعي جماعته إلى اجتراح الجديد القادر على إشباع هذه الحاجات المستجدة، سواء كان هذا الجديد تحديثا في الخصائص المجنسة للعمل الأدبي، أو كان عملا أدبيا يقتحم الحد بين جنسين قارّيْن مؤسسا جنسا أدبيا جديدا. وفيما يبدو أن أمر التحديث في شكل القصيدة ومضمونها قد بلغ نهايته الحتمية مع قصيدة النثر ولغة الحياة بعادياتها ومألوفها. كذلك الحال في القصة القصيرة التي بلغت منتهاها مع القصة القصيرة جدا، فضلا عن تهديم ثوابت فن القص الأعظم: “الرواية” مع الرواية الحديثة… وحين ينغلق أفق التحديث في جنس ما من الأجناس، يلجأ المبدع إلى منطقة التخوم، ففي هذه المنطقة البينية يمكنه ممارسة حريته منفلتا من سطوة خصائص هذا الجنس أو ذاك. و”القصة الشاعرة” جنس أدبي مستجد نشأ في الحد الحادّ والخشن بين جنسين من أقدم أجناس الأدب الشعر والنثر/القصة، لتحدث خرقا في ذلك الحد وتؤسس لجنس أدبي بيني لا هو إلى هذا ولا إلى ذاك. وهو- وإن شغّل عددا من خصائص الاثنين ضمن منظومة خاصة به- لا تكاد تلتبس نصوصه بنصوص أي من الجنسين هذين. إن الأدب يتوزع تقنيا على جنسين لا ثالث لهما، جنس تقع تقنياته على اللغة، ويكون الموضوع محض وسيلة لتجلي جمالياتها. وآخر تقع تقنياته على بناء الموضوع، ولا تكون اللغة في هذا أكثر من أداة، فهل نحن الآن بإزاء جنس جامع يعمل على كل من اللغة والموضوع؟ الإجابة برسم المستقبل، إلا أنه من الواجب الاعتراف للتجربة الرائدة للشاعر محمد الشحات محمد في تأسيسها للجنس الأدبي هذا إبداعا وتنظيرا، وأنها تعيد طرح قضية المجاز والحقيقة، وتقول، وبين يديها الحجة البالغة من نصها، إن المجاز قادر على القص الشاعري، وإصابة كبد الحقيقة في الوقت نفسه، وإن أغرق في مجازيته، وهذا هو الجديد المربك لنظرية الأجناس بخاصة ونظرية الأدب بعامة…

هل يمكن تحديد أهم خصائص هذا الجنس؟

لقد قام بهذا الشاعر محمد الشحات محمد نفسه، ولن نضيف إليه جديدا، على أن ننتبه إلى أن ما فعله- كما في كل تحديث- اتسم بوضع محددات صارمة لتسوير هذا الجنس الحديث. ولعل هذا يذكرني بما فعلته نازك الملائكة في كتابها “قضايا الشعر المعاصر” وهي تضع شروطًا لبناء السطر الشعري بما يجعله مكافئا للبيت في الشعر التقليدي، ثم كان لتراكم التجربة القول الفصل في أمر تلك المحددات… بوجه عام، ومن خلال ما ذكره الشاعر المؤسس، فضلا عما استنبطه من النصوص بعض النقاد التطبيقيين. ويمكن حصر الخصائص المجنسة للقصة الشاعرة، من واقع نصوصها وتنظير الأستاذ محمد الشحات محمد، في ست خصائص رئيسة أرى أنها تمثل أفضل حالات التواصل مع تراثنا وهويتنا بشكل لافت، وهي:

- مركزية القص.

- التفعيلية.

- المجازية.

- الوعي والموضوع.

- الاقتصاد الإبداعي.

- جدل الشفاهي والكتابي.

هذه الخصائص الست بعضها شرط وجود بعض، فهي تتضافر معا في تسوير الجنس الأدبي الجديد لمنع التباسه بغيره من جهة، وتخصيص نصوصها من جهة أخرى. ولعل في شرط اجتماع هذه الخصائص مايقطع الطريق على الدخلاء هؤلاء الذين أفسدوا على قصيدة النثر طليعيتها الجمالية وأعانهم على هذا كثير من دور النشر الحكومية والأهلية على السواء…

أولا: مركزية القص:-

ثمة نوعان من التعريفات: تعريف النظرية، وتعريف الممارسة النقدية، والقص ممارسةً: إسناد حدث ما أو أكثر إلى شخصية ما أو أكثر؛ فالقصة- إذن- جملة حدثية (فعلية) واحدة كأنها المكون الدلالي الأساسي (تشومسكي في النحو التوليدي)، ويقوم السرد بإعادة توزيع عناصرها توسيعا، وتقليصا، وحذفا، وزيادة، وتقديما وتأخيرا… إلى آخره (زيليج هاريس في النظرية التوزيعية) وتعليق بعضها ببعض وفق منظور المؤلف، وصولا إلى تحويل الجملة إلى نص، ولا شرط على اللغة السردية متى توفر فيها التعريف السابق. وأما شرط شفافية الدال عن مدلوله، فهو شرط أجناسي، وليس شرطا إبداعيا، أي إنه شرط منوط به تبيين الحدود بين الجنس السردي وسواه. ومثل هذه شروط تكون محل التغيير الإبداعي لها، كما هو الحال في “القصة الشاعرة” التي يعبر مصطلحها عن مركزية القصة أولا ومن قبل الصفة، ثم تكون الصفة لتحريك الحد الفاصل بين القص والشعر بما يسمح للأول بالاستعانة بخصائص الآخر، دون أن تتأثر ماهيته بما هو قص. وإذن، فالحدث والشخصية أصلان في القصة الشاعرة، كما في القص الخالص، إلا أن القصة الشاعرة تضع هذين الأصلين قيد التصرف الإبداعي بهما؛ وذلك لتحقيق صفتها، أي: جَسْر مسافة الاختلاف الأجناسي بين القص والشعر ليس بشكل عام، وإنما بقدر ما يتيح الاستفادة من خصائص جنس الشعر في تمييز القصة الشاعرة من القصة الخالصة، ويضع الأولى جنسا أدبيا (جديدا) على الحد الفاصل بين الجنسين، حيث يتشكل كل جديد، ويحدث كل تطور جذري، حتي ليصح القول: إن التاريخ يسكن التخوم، فهي منطقة التحولات والتغييرات، فضلا عن كونها تصل من حيث هي تفصل. وقد أزعم أن أجناسا ممكنة كثيرة تسكن تخوم الأجناس الكلاسيكية،. وأن تطورات جذرية حدثت في هذه الأجناس بحكم مجاوراتها. ولم يكن وشْك دخول القصة القصيرة، وامتدادها القصة القصيرة جدا، مملكة الشعر شكلا من أشكال قصيدة النثر، إلا علامة تشير إلى الجنس الذي يجب أن يوجد في الحد الفاصل/الواصل بين القص والشعر دون مساس بخصائصهما، حتى كانت القصة الشاعرة.

ثانيا: التفعيلية:-

العروض والقافية خصيصتان فارقتان بين فني الشعر والنثر، قديما وحديثا، شرقا وغربا. وقد افتتح هذا الخليل بن أحمد الفراهيدي بما وضعه من أوزان للشعر العربي، وما اختار منه ما ينطبق على هذه الأوزان[[3]]، ثم صار مركزا للحد المنطقي (التعريف) الذي وضعه قدامة بن جعفر للشعر[[4]]؛ فالفنان قولان دالان على معنى، ولا يميز بينهما شيء كما يميز بينهما وجود العروض والقافية وغيابهما عن الآخر[[5]]. وكما كان العروض والقافية مركزا لتعريف الشعر، انصبت عليهما محاولات تطوير الشعر حديثا، وصولا إلى قصيدة النثر ومرورا بالقصيدة التفعيلية. إلا أن هاتين المحطتين مهمتان بشكل لم يلتفت إلى أهميته، في زعمي، أحد من قبل. وهو كون العروض والقافية أصبحا تقنيات صياغة أكثر من كونهما خصائص جنس، وهو الأمر الذي جعل الشعر الحديث يتميز عن غيره بخصائص أبعد من هاتين الخصيصتين الخارجيتين… هنا يلتقط لا وعي المبدع لهذا الجنس الأدبي الجديد: “القصة الشاعرة” هذه الوضعية الجديدة للعروض والقافية، ليجعل منهما التقنية الأساس في بناء صياغته، بل إن مبدعيه يؤكدون- ومعهم الحق كل الحق- أنهما خصيصتان مائزتان له حتى لا يقوم إلا بهما، بل إنهم يرفعونهما إلى مرتبة الخصائص التجنيسية. وهذا الرفع وذاك الإصرار ليس لتمييزها من سواها مثل القصة القصيرة أو القصيرة جدا، وإنما لضبط علاقة الموصوف: القصة بالصفة: الشاعرة. بمعنى أن الأمر يتعلق بالامتلاء المفهومي لجنس القصة الشاعرة وليس أي شيء آخر، ولذا قلنا إن معهم الحق كل الحق. إن كلا من التفعيلة والقافية تعملان على محور الاختيار، بما يحصر جداول الاستبدال الممكنة، والأهم من ذلك بما يخرج الصياغة اللغوية من دائرة المباشرة؛ فإذا أضفنا إليهما القصد السردي باعتباره العامل الأكثر حسما على محور الاختيار، حصلنا على الصفة وموصوفها مدمجين معا على محور التوزيع، بفضل مضاعفة العامل الحاسم على محور الاختيار… جديد هذا الجنس الأدبي، أن العوامل الفاعلة على محور الاختيار عوامل هجينة لا تنتمي إلى جنس أدبي واحد، ومبدأ الهجنة على محور الاختيار يتم إسقاطه على محور التوزيع، لنكون أمام نص لا يمكن تسميته إلا باسم جنسه: “القصة الشاعرة”

ثالثا: المجازية:-

التجربة الإنسانية، تجربة الإنسان في علاقته بالعالم والآخر، أشد تنوعا من قدرة الحقيقة اللغوية على التعبير عنها، وهنا يكون “المجاز” ضرورة إنسانية قبل أن يكون ضرورة لغوية. والأدب، بأجناسه كافة، هو الصيغة اللغوية للتعبير عن تلك التجربة، ولذا كان مجازيا بالضرورة، سواء كانت مجازيته على مستوى النص الكلي أو مستوى التركيب الجزئي… والإيهام السردي بواقعية متخيله لا يخرج هذا المتخيل من مجازيته، والمتخيل والمجاز وجه واحد، وإن اختلفت تجلياته في هذا الجنس الأدبي عنها في غيره. بيد أن المجاز في الشعر- وهو جنسه الأول- يتعلق بالتركيب الجزئي. أما المجاز في القص، فيتعالى على الجزئيات ليكون مجازا نصيا بامتياز.

إن عامل التفعيلة على محور الاختيار في القصة الشاعرة يضيف إلى المجاز النصي الكلي الذي للقص المجازَ التركيبيَّ الذي للشعر، وهكذا يصبح هذا الجنس الجديد مجازيا بامتياز، دون أن يخل ذلك بمركزية القص، إذ إن للموضوع السردي فاعليته على محور التوزيع. ويكون من نتيجة جدلية الاختيار المجازي والتوزيع السردي أن يتضافر المبدآن اللذان تحدث عنهما جاكوبسون: التماثل الاستعاري في الشعر والتجاور الكنائي في السرد[[6]] في صناعة خصوصية القصة الشاعرة، بشكل لم يتسنّ لغير هذا الجنس، فيما يشبه البناء السردي للمجاز الشعري. وبناء على هذا، يمكن القول بأن مجازية القصة الشاعرة مجازية مكفوفة تأويلها متناهٍ بالضرورة بما يجعلها أقرب ما تكون إلى الرمز في اشتغالها، وهو ما التبس عند البعض فظنوا الرمزية واحدة من خصائص القصة الشاعرة، والأمر لا يعدو ما ذكرناه من كف المجازي عن لا تناهي تأويلاته، وإيقافها عند مستوى بعينه يحدده له البناء السردي، وكأن المجازي يحيل إلى تأويله إحالة الرمز إلى مرموزه.

وإذا كانت طبيعة الفارق بين النثر والشعر لغوية، كما يقول جون كوهين- وهي كذلك بالفعل- وتكمن في نمط خاص من العلاقات يقيمها الشعر بين الدال والمدلول، مجازا أو انزياحا، من جهة وبين المدلولات من جهة أخرى[[7]]، بما يخرق قانون اللغة العادية -إذا وضعنا صحة هذا بالاعتبار، فإننا مع القصة الشاعرة أمام حالة فريدة للشعرية التي تقوم على تضافر اللغتين العادية والشعرية تركيبا وسياقا في إنتاجها، وهي وضعية جديدة للانحوية UNGRAMMATICAL تتجاوز التركيب كما هو معروف نقديا إلى البنية الكلية للنص…

رابعا: الوعي والموضوع:-

يرتهن الوعي إلى الواقع، فلا خلاف على أن الوعي وعي بشيء في الواقع، لذا قال جولدمان إن كل واقعة اجتماعية هي من بعض جوانبها الأساسية، واقعة وعي. وواقعة الوعي هذه تمثيل ملائم لقطاع معين من الواقع[[8]]. وبغض النظر عن الاختلاف مع الأسس الماركسية التي ينطلق منها جولدمان والتي تخصص كلامه، فإن أخذه على عمومه صحيح. وثمة وعيان يقفان خلف القصة الشاعرة، وعي عام بالعالم، وآخر خاص بالأدب والجنس الأدبي الجديد، وهما وعيان يتبادلان موقعي السبب والنتيجة، فلا تكاد تفحص أحدهما إلا أداك إلى الآخر ولابد. أما الوعي بالعالم فيما خص القصة الشاعرة، فوعي بالمتغيرات الجذرية التي أحدثتها الرقمنة في حياة البشر، لقد حل الافتراضي محل الواقعي، وصار الأخير تابعا له. وتيسر التواصل بين البشر حتى فاض عن حاجتهم، وهذا وذاك حيّد الزمن الطبيعي عن الفعل البشري، وأصبح ثمة زمن رقمي مقياسه الألياف الزجاجية وكفاءتها. هذا الزمن الرقمي جعل الإيجاز إنجازا، وليس مجرد بلاغة، والإيقاع ضربا من الحركة، أكثر منه نغما، وتناقل الأخبار/الأحداث سردا، وليس إعلاما فحسب، والخيالي واقعا تحت شروط أخرى. وكان لابد من وجود جنس أدبي يمتزج في نصه كل هذا، ضمن كلية تتجاوز الثنائيات. وإذا كانت القسمة الأجناسية النقدية للأدب تشير إلى ثلاثة أنواع من الأجناس، جنس يؤسس أدبيته الموضوع كما في القص والمسرح، وآخر تؤسس أدبيته اللغة كما في الشعر، وثالث تجمع أدبيته بين الموضوع واللغة، كما في حالة المسرح الشعري-إذا كان هذا، فالقصة الشاعرة جنس جامع بين السردي والشعري، ليس جمعا شكليا كما في المسرح الشعري، بل هو جمع تقني لا يتميز فيه هذا من ذاك، بمعني أن سرديتها تقنية، وشاعريتها هي الأخرى تقنية، والسياق النصي هو البنية الضابطة لامتزاج التقنيتين. نعم، تتمايزان ضمن السياق، ولكن دون إمكان لفصلهما وإن فصل بينهما إجرائيا، وهذا هو المقوم الأجناسي المائز للقصة الشاعرة والمستند إلى متغيرات العصر الرقمي.

إننا إزاء جنس ينتمي إلى فن الموضوع من حيث مركزية القص فيه، وينتمي إلى فن اللغة من حيث التمظهر الشاعري للموضوع. وييسر هذا أن الموضوع يقود تسريد تنوع تقنيات أدائه الهجينة أجناسيا ومزجها، فيعلق فيما بينها كما تتعلق وحدات السرد تماما مستثمرا في هذا الامتداد الخطي للسياق، أو ما اصطلحوا عليه بالتدوير مرة (وأخرى التضمين) لوجوه شبه بينه في الشعر وبينه في القصة الشاعرة، والذي يأخذ، في التلقي، ما أطلق عليه “قراءة النفس الواحد” تعبيرا عنه.

هذه القراءة تحقق ميزة مهمة وهو إدماج الإيقاع التفعيلي في الإيقاع السردي، دون اعتبار لقافية أو تفعيلة، فكل شيء يندمج في السرد، بما يحقق مركزية القص (الخصيصى الأولى).

خامسا: الاقتصاد الإبداعي:-

الوظيفة الجامعة للغة الطبيعية أنها أداة لنقل تجربة الفرد إلى الأفراد الآخرين في جماعته اللغوية؛ فهي، إذن، نشاط يقوم به الفرد. وكل نشاط مادي أو لغوي يعتمد، ولابد، على قانون اقتصادي هو قانون “الجهد الأقل”. وتوفر أنظمة اللغات للمتكلمين أسس تطبيق هذا القانون في تواصلهم، إلى حد أن بعض الباحثين قد قال أنه ثمة تناسبا طرديا بين غنى اللغة واقتصادياتها[[9]] ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن وجود أجناس الأدب هو المظهر الأكثر دلالة على هذه الاقتصاديات؛ فحتى الرواية- وهي تعتمد على تصوير حياة كاملة لشخصية أو أكثر بكلا تفاصيلها- هي دليل على اقتصاديات اللغة، إذا ما قسنا الرواية إلى المجتمع. والشعر أكثر أجناس الأدب اقتصادا، ولعله كان شعرا، بما هو معروف من خصائصه، بفضل اقتصاده المفرط. وإذا كان هذا واقعا فعليا في التواصل الإنساني المباشر العادي والأدبي، فإن توسط التقنية، والرقمي منها بخاصة، بين أطراف التواصل يفرض نوعا من الاقتصاد اللغوي عليهم ستتناسب ولابد مع المقاصد من هذا وذاك.

وجنس القصة الشاعرة الأدبي حقق أعلى درجات الاقتصاد اللغوي، ليس لكون المجازية خصيصة مجنسة وحسب، ولكن لطبيعتها السردية كذلك؛ فالاقتصاد اللغوي فيها يعمل على الموصوف (القصة)، تماما كما يعمل على الصفة (الشاعرة)؛ فالانتقائية الدقيقة من العناصر السردية اقتصاد لغوي، ودخول العناصر المنتقاة في تراكيب مجازية يضاعف منه. والقاعدة أنه كلما زاد الأداء اللغوي اقتصادا زادت إنتاجيته الدلالية اتساعا وتعددا، وبدهي أنه كلما اتسعت الدلالة وتعددت تضاعفت الوظيفة الشعرية ولابد.

سادسا: جدل الشفاهي والكتابي:-

لقد انقضت المعرفة القائمة على الثنائيات المتقابلة، بما فيها ثنائية الكتابية والشفاهية، ولم يعد مقبولا القول بأن التعبير الأدبي المكتوب يختلف اختلافا جوهريا عن التعبير الأدبي الشفاهي على أساس أن الموقف الإيصالي القائم على القراءة يختلف عن نظيره القائم على السماع[[10]] هذا فضلا عن الزاعمين بوجود نوعين من الوعي: وعي شفاهي وآخر كتابي. إلى آخر هذه الحجج المتهافتة الناشئة عن النظرة التاريخية أكثر منها الكلية، فالوعي الإنساني لا يمكن وصفه ماهويا بوجود تقنية أو بعدمها، كما لا يمكن وصف هذا الوعي بالمتعدد في ظل تعدد وسائط الاتصال!!… ولعل “السرد الأدبي” بكافة أجناسه يقف ضد هذه الثنائية، فالسرد- وإن كان كتابيا، أو هو صار إلى ذلك- يفترض راويا ومرويا عليه، بكل ما تعنيه الرواية بالمعنى اللغوي، أي إن السرد يفترض أساسا شفاهيا يمثل بنيته الباطنة والحاكمة لبنيته السطحية. بينما الشعر- والحديث منه تحديدا- يستثمر الكتابية في توزيع دواله في المكان، ومن ثم تتعلق بالمكان إنتاجيته الدلالة وبالتالي شعريته.

وجنس القصة الشاعرة يعتمد نوعا من جدل الشفاهي بحكم قصصيتها والكتابي بحكم وسيطها الاتصالي (قناة الاتصال) إضافة إلى شاعريتها،

فالزمكانية[[11]] في القصة الشاعرة زمكانية جدلية نظرا للانتقائية المفرطة التي تحدثها القصة الشاعرة على الدوال الخاصة بكل من الزمان والمكان بما يفرض عليها تعويض غياب بعض عناصرها بطبيعة التراكيب التي تدخلها، وكذلك منطق العلاقات التي بينها.

إننا، هنا، إزاء تضافر يصل حد الانصهار، بتعبير باختين، بين زمانية السرد ومكانية المسرود، فضلا عن زمانية الإيقاع التفعيلي ومكانية الدوال. وإذا كان الاقتصاد اللغوي يؤسس للوظيفة الشعرية في جنس “القصة الشاعرة”، فإن الزمكانية هي الوصف التحليل لكيفية إنتاج هذه الوظيفة.

أخيرا، وبناء على الخصائص الست السابقة، يمكن اقتراح تعريف أولي للجنس الوليد، بانتظار مستقبليات إبداعه وتراكم نصوصه لصياغة التعريف النهائي له. والمقترح هو: “القصة الشاعرة نص تنصهر فيه بعض خصائص القصة والشعر المنتقاة ضمن اقتصاد لغوي تمتنع معه إحالة أي من العنصرين إلى جنسه الأدبي“.

وبناء على هذا التعريف، فخطاب نظرية الأدب بحاجة إلى إعادة النظر بناء على المفاهيم الجديدة التي يطرحها الجنس الأدبي الجديد: “القصة الشاعرة”، وطبيعة العلاقات التي أحدثتها فيما بين الأجناس الكلاسيكية فلم يعد مقبولا، بعد جنس “القصة الشاعرة” تناول كل جنس وكأنه قارة منعزلة في المحيط لا علاقة له بالأجناس الأخرى، كما إنه ليس مقبولا أن تنمي الحدود بين الأجناس، بل الواجب أن تقوم نظرية الأجناس على طبيعة العلاقات الناشئة بينها في منطقة القلق الأجناسي، أعني منطقة التخوم، هذه المنطقة التي أنجزت جنسا أدبيا جديدا عربيا وعالميا بامتياز.

خاتمة

الأجناس الأدبية ليست محض إبداعات قام النقاد والمنظرون بتصنيفها وفق مبدأي التشاكل والاختلاف، واتخذوا من أبرز خصائص كل صنف عنوانا عليه أو اسم جنس له؛ فما وراء تنوع الإبداعات الأدبية تلك أمر أكثر جذرية يرتهن إلى طرائق تعبير الإنسان عن عالمه ورؤيته له، ومن ثم يغيب جنس أو أكثر عن مجتمع، ويسود جنس على غيره من الأجناس في مجتمع آخر. وحتى بعد استقرار الأجناس تظل رؤية العالم حاكمة، فأي تغيير يصيبها يؤدي- أولا- إلى إعادة تراتب الأجناس وفق المتغير الرؤيوي. ويدفع-ثانيا- إلى تطوير هذا الجنس أو ذاك، ويبرر متغيراته ويروج لها. وأكثر من هذا. وثالثا: في لحظات فارقة من التغيير الجذري في الرؤية للعالم، تقترح جنسا جديدا أو أكثر لتستعيد الانسجام بين الأجناس ورؤية العالم… وإذا كان مصطلح رؤية العالم مصطلحا فلسفيا، فإن ما يدل عليه تشترك في صناعته، كما تشترك في تغييره، عوامل كثيرة منها ما هو ذهني ومنها ما هو مادي، بل ربما كانت العوامل المادية أسرع تأثيرا في صناعة رؤية العالم أو تحديثها من العوامل الذهنية التي تحتاج وقتا أطول…

وافتتاح الإبداع جنسا أدبيا جديدا يحتاج إلى كثير من التعاطف، ولا يجب مطلقا محاكمة نصوصه إلى التنظير لها، ففي هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الأدبية يجب على التنظير أن يعوض قصور النص عما يطمح إليه وأن يقوده إلى طموحاته بمحبة، إلى أن يثبت ذلك الجنس في مملكة الأدب، وبدلا من أن يختاره المبدع كما فعل الرواد، يختار هو نفسه مبدعيه. ولست أخشى على الجنس الوليد من شيء خشيتي عليه من النقد التطبيقي فربما خلط الاحتفاء بموجبات النقد فأهدر التجربة الرائدة عربيا وعالميا، أو حاكمها إلى شروط النقد فقسى على تجربة لم تزل في مهدها… لا تئدوا التجربة بسرعة إدخالها إلى مختبرات الدرس، فلم تزل في طور التشكل. نعم، لابد من نقد ما دام هناك نص أدبي، ولكن ما أطالب به نقد تعريفي أكثر منه نقد تحليلي، فلم يزل الوقت مبكرا بل هو مبكر جدا على هذا النوع من النقد المنهجي، فيما يخص القصة الشاعرة.

1- العولمة والثقافة المزيج الكوني- جان نيدرفين بيترس- ترجمة: خالد كسروي- المركز القومي للترجمة- ط: 1- 2015- ص: 67. يراجع أيضا وبشكل تفصيلي واختصاصا بنا: ثقافة العولمة وعولمة الثقافة- د.برهان غليون، د.سمير أمين- دار الفكر- دمشق- ط: 1- 1999- ص: 52، 53، 54 بدءا من العنوان الفرعي: “ثقافة العولمة”.

2- جعلنا الدراما إطارا للأجناس الثلاثة لاعتبارات منها:

أ- شعريتها تاريخيا.

ب- جوهرها السردي، فلابد لها من قصة.

جـ عموم دخولها بما تقنية (الدرامية) في كل الأجناس، حتى في المجتمعات التي لم تعرف الدراما كالمجتمع العربي قديما. وكأن الدراما ضرورة اجتماعية، حتى إنها تحضر تقنية وإن كان جنسها غائبا نصيا.

3- راجع في قضية هذه الاختيارات وأثرها على نظرية الخليل في العروض كتاب الدكتور عبد الله الغذامي- الصوت القديم الجديد، دراسة في الجذور العربية للشعر الحديث- الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة- 1987- ص: 79 وما بعدها.

4- راجع كتاب نقد الشعر لقدامة- أبو الفرج قدامة بن جعفر- تحقيق وتعليق: د.محمد عبد المنعم خفاجي- دار الكتب العلمية- بيروت- د.ت- ص: 64، وكذلك ص: 68، 69

5- ولا يختلف الأمر في الثقافة الغربية عنه في العربية، فهذا جون كوهين يعتد بالقيم الإيقاعية والدلالة في التمييز بين الشعر والنثر، بل بين الأجناس بتعبير أدق. بنية اللغة الشعرية- ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري- دار توبقال- الدار البيضاء- ط: 1- 1986- ص: 12

6- رومان جاكوبسون- قطبا الاستعارة والمجاز المرسل (الكناية)- ضمن كتاب: النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون، للدكتورة فاطمة الطبال بركة- مؤسسة الدراسات الجامعية- بيروت- ط: 1- 1993- ص: 169

7- جون كوهين- مرجع سابق- ص: 191

8- لوسيان جولدمان- الوعي القائم والوعي الممكن- ترجمة: محمد برادة- ضمن كتاب: البنيوية التكوينية والنقد الأدبي- مؤسسة الأبحاث العربية- بيروت- ط: 2- 1986- ص: 35

9- راجع:فلوريان كولماس- الاقتصاد واللغة- ترجمة: د.أحمد عوض- عالم المعرفة- الكويت- العدد 263- نوفمنبر 2000- ص: 266

10- محمد بريري- الخصومة بين الوعي الشفاهي والوعي الكتابي- مجلة الجسرة- الدوحة- 25 يناير 2010 http://aljasra.org/archive/cms/?p=1674

11- لميخائيل باختين تعريف بالغ الدقة للزمكانية، يقول: هي “انصهار المكان والزمان في كل واحد مدرك ومشخص. الزمان هنا يتكثف يتراصّ يصبح شيئا فنيا مرئيا، والمكان أيضا يتكثف يندمج في حركة الزمن والموضوع- بوصفه حدثا أو جملة أحداث. والتاريخ علاقات الزمان تتكشف في المكان، والمكان يدرس ويقاس بالزمن. هذا التقاطع بين الأنساق وهذا الامتزاج بين العلاقات هما اللذان يميزان الزمكان الفني” أشكال الزمان والمكان في الرواية- ترجمة:يوسف حلاق- وزارة الثقافة- دمشق- 1990- ص: 6